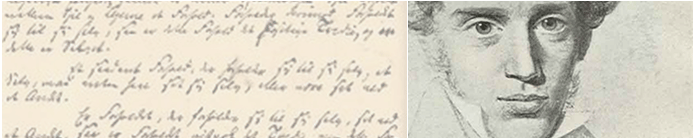

Was wollte Kierkegaard? – Ein Capriccio

Als Junge wollte er eine Gabel werden. Dann könne er alles vom Tisch auflesen und jeden wegstechen, der ihm dabei in Quere käme. Außer dem Besteck, den Garnspulen der Mutter und anderen Gerätschaften gab es zu Hause tatsächlich keinerlei Spielzeug. Anstatt im Freien herumzutoben, ging Søren mit seinem Vater in der Wohnung auf und ab; seine Einbildung sollte den Erzählungen des gottesfürchtigen Mannes auf Schritt und Tritt folgen.

Folgerichtig studierte Søren Theologie. Er wird äußerlich zu einem „Menschen mit modernen Kleidern, Brille auf der Nase und Zigarre im Mund“; inwendig ist er mit der alten Schuld des Menschen, insbesondere mit einer Schuld seines Vaters beschäftigt, über die man nichts Genaues weiß. Kierkegaard sucht nach einer Idee, für die er leben und sterben kann.

In Gedanken spielt er verschiedene Möglichkeiten durch: Er könnte Schauspieler, Rechtsanwalt oder Dorfpfarrer werden. Da er seine Gedanken notiert, kommt dabei die Existenzform des Schriftstellers heraus. Die Idee, Schauspieler zu werden, ist mit der Lektüre von Goethes Wilhelm Meister-Roman erledigt. Den Part des Anwalts übernimmt Kierkegaard im zweiten Teil von Entweder-Oder, wenn er in die Rolle eines Gerichtsrats schlüpft. Als Seelsorger verwirklicht er sich in den Vier erbaulichen Reden, von denen er später behauptet, sie wären gewissermaßen der dritte Teil von Entweder-Oder und würden daher belegen, dass er von Anfang an ein religiöser Schriftsteller gewesen sei.

Im ersten Teil des Buches, vor allem im Tagebuch des Verführers und in der Beschreibung des Don Juan als Inbegriff der sinnlichen Genialität, lebt er allerdings eine ganz andere Facette seines Wesens aus. Hier findet sich die vielsagende Bemerkung: „Unter dem Himmel der Ästhetik ist alles so leicht, so schön, so flüchtig; kommt die Ethik angeschritten, so wird alles hart, kalt und unendlich langweilig.“ Wer sich von der Richtigkeit dieser Bemerkung überzeugen möchte, muss beide Teile von Entweder-Oder lesen. Der erste ist interessant, der zweite nur, wenn man ihn als eine Kritik des Interessanten begreift und gleichwohl Zweifel hinsichtlich der Attraktivität dieser Alternative hegt. Gibt es wirklich nur das eine oder das andere oder vielleicht doch noch etwas Drittes? Mit dieser unvermeidlichen Frage ‚gabelt‘ Kierkegaard seine Leser auf, denn der scheinbar unauflösliche Gegensatz wird messerscharf herausgestellt.

Kierkegaard analysiert die Wirklichkeit des Menschen so genau, weil er über den ‚Möglichkeitssinn‘ verfügt, wie ihn Robert Musil – einer von vielen Autoren des 20. Jahrhunderts, die von ihm beeinflusst wurden – beschrieben hat. Mit Musils Zeitgenossen Sigmund Freud könnte man auch sagen: Kierkegaard ist als Schriftsteller ein Meister der Sublimation: er verwandelt die Begierden, die er aus moralischen Gründen nicht ausleben kann, unentwegt in die Lust einer Wissbegierde, deren Ausfluss Texte sind.

Und dabei stößt er – Jahrzehnte vor Freud – auf das dunkle Geheimnis der Sexualität: sie geht immer mit Gefühlen der Angst einher. So wie die Liebe zu Gott an Furcht und Zittern gebunden ist, verweist der Begriff Angst auf sein vermeintliches Gegenteil, die Lust. Und weil das so ist, muss man die Dialektik des Daseins reflektieren, den Umschlag des einen in das andere und die Unaufhebbarkeit der Widersprüche, die keine Existenz abschütteln kann. Schon gar nicht mit Hilfe der zwischenmenschlichen Liebe, die Kierkegaard als Versuchung zur Ausschweifung wie als Verzweiflung über die Ausschweifung erlebt.

Also schweift er lieber in seinen Texten aus, die immer von Gott und der Welt, von fundamentalen Fragen und von den engen Verhältnissen handeln, in denen der Geist des Menschen gefangen ist: Familie, Gemeinde, Bürgerschaft. Wiederholt wird Kierkegaard selbst Kopenhagen zu eng – doch wenn er in die weite Welt hinausfährt, nistet er sich alsbald wieder zum Schreiben in irgendeinem Hotelzimmer ein. Viermal reist Kierkegaard nach Berlin, geht dort aber kaum vor die Tür – höchstens ins Theater oder in die Oper. Zuhause, in Dänemark, versüßt er sich das Dasein mit Kuchen.

Im Übrigen rechnet er damit, früh zu sterben, was dazu führt, dass er vorausschauende Rückblicke auf seine schriftstellerische Tätigkeit und den Gesichtspunkt ihrer Wirksamkeit anstellt. Diese Reflexionen werden umso wichtiger, desto häufiger man seine Texte missversteht und ablehnt. Das wiederum geschieht oft, weil Kierkegaard die indirekte Mitteilung bevorzugt – die Leute ihn, den Schwermütigen, leichtsinniger Weise aber beim Wort nehmen. Sie erkennen nicht, dass seine Art, etwas auszudrücken, eigentlich immer auf die Transfiguration der Sache hinausläuft, von der Kierkegaard, vordergründig betrachtet, spricht.

Es ist mit seinen Texten daher wie mit dem Verlobungsring, den er nach der Entlobung von Regine Olsen so umschmelzen lässt, dass die eingefassten Steine ein Kreuz bilden: was für Kierkegaard Einübung in das wahre Christentum des Einzelnen ist, wird von der (Lese-)Gemeinde – ganz zu schweigen von der Menge, die ihn verurteilt, ohne seine Schriften zu kennen – nicht als Angriff gegen die Kirche, sondern als Angriff auf den Glauben verstanden.

Auf seine Art erleidet Kierkegaard daher das Schicksal, das schon Sokrates, sein großes Vorbild, ereilt hatte: er wird zum Opfer einer Ironie, deren Ursache ein tief sitzender Kummer ist. „Seit meiner frühesten Kindheit hat ein Pfeil in meinem Herzen gesessen. Solange er dort sitzt, bin ich ironisch – wird er herausgezogen, sterbe ich.“ Wie schrecklich musste es für ihn sein, dass man ihm den Stachel ziehen wollte – erst durch gutes Zureden, dann durch üble Nachrede und schließlich durch Verachtung.

Kierkegaard erfährt durch die Presse, wie verwundbar er ist – und das steigert wiederum seine Angriffslust. Mit beißendem Spott zieht er über seine Gegner und die Menge her, die ihn nicht verstehen, nicht lesen, nicht erkennen will. Am meisten ärgert ihn der Kurzschluss vom Text auf den Autor, ärgert ihn die Begriffsstutzigkeit all derjenigen, die nicht wahrnehmen wollen, dass er Beispiele und Gleichnisse, Masken und Pseudonyme verwendet, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen.

Die Wahrheit, die er meint, ist eine existentielle Wahrheit. Man kann sie nicht in allgemeingültigen Sätzen zur Sprache bringen, man muss ihr begegnen und man begegnet ihr, wenn man als Einzelne/r vor Gott tritt; rücksichtslos gegen sich selbst und all die anderen, die dieser Begegnung im Wege stehen.

Weil man die Wahrheit nicht unmittelbar ausdrücken und direkt mitteilen kann, verfasst Kierkegaard Rollenprosa. Als Schriftsteller ist er vor allem Fallensteller. Er legt mit geschickt gewählten Worten die Schlinge aus, in der sich die Leser so verfangen sollen, dass sie ihrer ausweglosen Lage ins Auge sehen müssen und nicht länger leugnen können, dass die Menschheit mit dem kirchlich verwalteten Glauben auf einen Irrweg geraten ist.

Kierkegaard hat seine Leser also in ihrem eigenen Bewusstsein gestellt – und den Rückzug ins Unverbindliche abgeschnitten. Nur der Sprung in eine andere Denk- und Lebensweise hilft den Menschen aus seiner Lage heraus, und erst durch diesen Sprung kann jede/r Einzelne zum Urheber der eigenen Lebensgeschichte werden.

Die performative Dimension der Dialektik, die Kierkegaard betreibt, liegt somit darin, dass er unter Pseudonymen Texte veröffentlicht, die der Gesellschaft und dem falsch gelebten Christentum ihre Alibi-Funktion nehmen. Niemand kann länger so tun, als käme es nicht darauf an, wahrhaftig zu sein; niemand kann so leben, als wäre es die Existenz eines anderen, die er selbst führt. An diese Erkenntnis knüpfen viele Philosophen an, die nach ihm kommen: Karl Jaspers und Martin Heidegger, Michail M. Bachtin und Albert Camus, Theodor W. Adorno und Karl Barth, Eugen Drewermann und und und …

So steht der Mann, der als Kind ‚Gabel‘ genannt wurde, für immer an der Weggabelung, an der sich die Geister entscheiden müssen: zwischen einer authentischen und einer nicht-authentischen Lebensweise, zwischen einer Welt, in der man wahrhaftig leben kann und einer Welt, in der man nicht-wahrhaftig leben darf, zwischen einem Denken, das auf Ausflüchte sinnt, und einem Denken, das durch die Spirale der Reflexionen bis an den Punkt gelangt, an dem es zum Sprung kommen muss. Ob dieser Sprung in den Glauben führt oder nicht – es muss immer ein Sprung über den eigenen Schatten sein.

Was also wollte Kierkegaard? Seine eigene Antwort lautete: „Ich will Redlichkeit.“