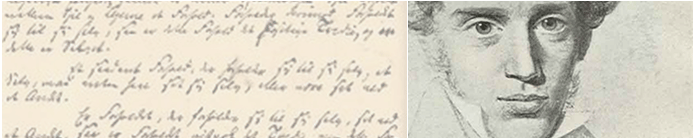

Kierkegaards Werke

von Thies Münchow.

1. Pseudonyme Schriften

Entweder-Oder (1843)

Mit Entweder-Oder betrat Kierkegaard im Jahre 1843 die literarische Bühne Kopenhagens – zwar nicht zum ersten Mal, dafür nun aber im großen Stil. Das fast tausendseitige Werk, welches (nach Angaben des Autors) innerhalb von nur elf Monaten entstanden sei, machte Kierkegaard zugleich berühmt und berüchtigt.

Als fiktiver Herausgeber des Werkes wählt Kierkegaard das Pseudonym Victor Eremita (dt. „der siegende Einsiedler“). Im Vorwort beschreibt dieser sehr anschaulich, auf welch sonderbare Art und Weise er in den Besitz der Schriften kam, die er nun in zwei Teile untergliedert und veröffentlicht.

Bei den Schriften des ersten Teils handelt es sich um die literarischen Texte eines Ästhetikers, den Eremita kurzerhand „A“ nennt, weil er dessen Namen nicht kennt. Das Werk As umfasst acht kürzere oder längere Vorträge, Essays, Abhandlungen usw., denen es nicht an Ironie, Witz und Bissigkeit ermangelt. Titel wie Das Musikalisch-Erotische oder Das Tagebuch des Verführers lassen erkennen, warum es sich bei ihrem Verfasser um eine Person handelt, deren Lebensanschauung nur mehr als Ästhetizismus bezeichnet werden kann. Doch verweisen zudem Abhandlungen wie „Der Unglücklichste“ und die Reden vor den Symparanekromenoi (dt. „die, die zusammen unter den Toten weilen“) auf eine nicht unerhebliche psychologische Spannung in seinem Denken. Offenbar kämpft A mit seinen eigenen Idealen wie gegen Windmühlen.

Die Spannung in As Psyche ist es auch, die Assessor Wilhelm, der Urheber der Schriften des zweiten Teils, sich zu Nutze macht, um gegen das verantwortungslose Denken des Ästhetikers zu opponieren. Denn der Assessor ist ein gläubiger Ehemann. Es geht so weit, dass man meinen möchte, er glaube mehr noch an die Ehe als an den Himmel, in dem – seiner Meinung nach – die Ehen geschlossen würden. In seinem Denken ist kein Platz für Verführung und eine Lebenseinstellung des laissez faire. So versteift er sich derartig darauf, den Ästhetiker zu widerlegen, dass er sich zuletzt im selbstgeschaffenen goldenen Käfig eingesperrt vorfinden muss.

Mit Entweder-Oder liefert Kierkegaard ein Werk, das nicht nur durch seinen Umfang, sondern auch durch seine innere dialektische Verfassung Stoff für unterschiedlichste Forschungsbereiche liefert, dabei aber nicht zur Fachliteratur verkommt. So erlangte das den ersten Teil beschließende „Tagebuch des Verführers“ besondere Berühmtheit. Man kann mit Recht sagen, dass Kierkegaards Verführer sich Werken wie Schlegels Lucinde und Lermontows Ein Held unserer Zeit problemlos zugesellen kann.

Furcht und Zittern (1843)

Noch im selben Jahr, in dem Entweder-Oder erscheint, wartet Kierkegaard mit weiteren Schriften auf. Besonders hervorzuheben ist das kleinere Werk Furcht und Zittern. Hier nun findet sich zum ersten Mal eine emphatische Beschreibung einer religiösen Person, nämlich Abraham, der seinen Sohn Isaak auf Befehl Gottes opfern soll.

Johannes de Silentio, der pseudonyme Autor des Werkes, widmet sich in poetisch-meditativer Sprache der Auslegung der biblischen Geschichte von Abraham und Isaak. Die durch Gott befohlene und schließlich auch durch Gott vereitelte Opferung Isaaks durch seinen Vater, der Gottes Befehl unhinterfragt durchzuführen gedenkt, lässt de Silentio auf die Frage nach der „teleologischen Suspension des Ethischen“ stoßen. Was ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass eine Person die ethischen Normen und Gesetze zurückstellen darf? Und reicht dieses zur Begründung der Legitimation seines Handelns? Lässt sich der höhere Zweck, den die Person im Blick hat, in der Außenperspektive wahrnehmen? Oder führt ihr Glaube „kraft des Absurden“ sie zuletzt in eine Anfechtung durch die Mitmenschen?

Die Frage nach der „teleologischen Suspension“ bezeichnet Kierkegaards Auseinandersetzung mit dem lutherischen Thema der Rechtfertigung. Durch die psychologische Dimension gelingt Kierkegaard dabei eine an das moderne Denken anschlussfähige Deutung dieser Problematik. Die rege Rezeption durch Theologen des 20. Jahrhunderts wie z.B. durch Karl Barth und Dietrich Bonhoeffer, deuten auf eine ungebrochene Aktualität hin.

Der Begriff Angst (1844)

Der Begriff Angst verkörpert neben Die Krankheit zum Tode Kierkegaards psychologisch konkreteste und tiefgründigste Untersuchung. Der pseudonyme Verfasser Vigilius Haufniensis (dt. etwa „der Wächter von Kopenhagen“; man denke hier besonders an Kierkegaards Selbstcharakterisierung als „Polizeispion“) widmet sich der Untersuchung des Phänomens Angst. Die Charakterisierung der Angst zeigt hier tiefenpsychologische Relevanz. Der Mensch ängstigt sich nicht etwa vor einem konkreten Faktum der Wirklichkeit, sondern vielmehr vor einer gewissen Potentialität, die der Wirklichkeit ständig innewohnt. Die Möglichkeit, dass etwas Schlimmes passieren könne oder dass der Mensch (als Einzelner) eine nicht wiedergutzumachende Entscheidung treffen mag, ängstigt ihn vor allem, da sich die Konsequenzen daraus der menschlichen Kontrolle vollkommen entziehen. Diesen Angstbegriff erläutert Haufniensis an der biblischen Geschichte des Sündenfalls, um gleichzeitig psychologisch „in Richtung auf das dogmatische Problem der Erbsünde“ zu verweisen. Das Verbot, die Früchte vom Baum der Erkenntnis zu essen, führt das anfangs moralisch neutrale Pärchen Adam und Eva direkt hinein in die Angst. Sie wissen nicht nur was verboten ist, sondern auch, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, das Falsche zu tun.

Durch das Fehlen der eigenen Kontrolle ist es dem Menschen auch nicht vergönnt, sich selbst zu rechtfertigen. Hier nun stellt sich also eine theologische Implikation der Untersuchung von Haufniensis heraus: die Frage nach Rechtfertigung und Gnade. Dieser Frage geht aber Haufniensis in seiner Untersuchung nicht weiter nach.

Die präfreudianisch herausragenden psychologischen Befunde, die in Der Begriff Angst ans Licht gebracht werden, stoßen eine bedeutende Wirkungsgeschichte an. Sigmund Freuds Unbehagen in der Kultur, Martin Heideggers Angstbegriff oder Werke von Eugen Drewermann bezeichnen nur einige der wirkungsvollsten Phänomene der Rezeption Kierkegaards.

Abschließende unwissenschaftliche Nachschrift zu den Philosophischen Brocken (1846)

Obwohl der Titel erahnen lässt, dass es sich bei diesem Werk lediglich um einen Kommentar zu einer vorhergehenden Schrift handeln soll, verhält es sich doch so, dass die Unwissenschaftliche Nachschrift zunächst den dreifachen Umfang des Referenzwerkes aufweist und außerdem eine ungleich größere Prominenz genießt – auch bei Kierkegaard selbst. So bezeichnete er sie als den „Wendepunkt“ in seiner schriftstellerischen Tätigkeit. Sie stellt den Angelpunkt zwischen Kierkegaards früher, ästhetischer Schriftstellerei und der nun folgenden religiösen Schriftstellerei dar.

Der pseudonyme Verfasser Johannes Climacus (Climax od. Klimax, dt. „Steigerung“, „Leiter“, „Höhepunkt“; also etwa: „Johannes mit dem Überblick“) wählt sich eine zunächst einfach anmutende Thematik, der nun seine Aufmerksamkeit gelten soll: das Existieren. Sogleich stellt er fest, dass es gerade die einfachen oder gar selbstverständlichen Themen des menschlichen Lebens sind, die einer genauesten Befragung unterzogen werden müssen. Denn nur weil etwas als selbstverständlich gilt, heißt es noch lange nicht, dass es korrekt und sinnvoll ist. Außerdem kann die Begründung des Selbstverständlichen ihrerseits nicht selbstverständlich sein. Einen Fakt mit Hilfe seiner selbst zu begründen gerät automatisch in Widersprüche und Zirkelschlüsse. Diese Widersprüche mögen wohl durch komplexe, wenn auch aporetische Strukturen verschleiert sein, aber ihre Untersuchung darf nicht um einer Bequemlichkeit halber ausbleiben. Ein System(denken) muss immer wieder hinterfragt werden, um überhaupt gefragt sein zu können und fragen zu können. Climacus’ Hinterfragen richtet sich nun auf die religiöse „Spekulation“ seiner Zeit. Mit dieser sind insbesondere die hegelsche Religionsphilosophie und ihre Ableger in Dänemark gemeint. Selber ein Philosoph, widmet sich Climacus nun der Frage, „[…] was es heißt, religiös zu existieren […]“, um der Dominanz des hegelschen Systems, dem sich auch die Religion beugen musste, entgegen zu wirken.

Heute gilt die Nachschrift mitunter als Grundlagentext des Existenzialismus. Zwar bezeichnete sich Kierkegaard nie selbst als Existenzialisten, dennoch gilt er selbst als „Vater des Existenzialismus“. Einen maßgeblichen Beitrag zu dieser Form der Rezeption ist der Nachschrift zu verdanken.

Die Krankheit zum Tode (1848)

Vier Jahre nach Der Begriff Angst folgt mit Die Krankheit zum Tode eine zweite (tiefen)psychologische Untersuchung Kierkegaards. Die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse des Jahres 1848 erscheinen Kierkegaard als eine Entwicklung zum Schlechteren, was sich auch in seinen Schriften widerspiegelt. Die einsetzende aufklärerische Bewegung und die Staatsumwälzung Dänemarks hin zu einer Demokratie machen Kierkegaard zu schaffen und lassen ihn ein weiteres Mal auf das Problem des Selbstbewusstseins des einzelnen Menschen stoßen.

„Der Mensch ist Geist. Doch was ist Geist? Geist ist das Selbst.“ Mit einer emphatischen Meditation über das Selbstbewusstsein steigt der pseudonyme Autor Johannes Anti-Climacus (dt. etwa „Johannes ohne Überblick“) in die Untersuchung ein. Wenn in Der Begriff Angst herausgestellt wurde, dass die Möglichkeit, wählen zu können – und zwar vor der Wahl zwischen Gut und Böse, Angst hervorruft, so setzt nun Climacus einen neuen Akzent. Der Mensch ist in die Welt hineingeworfen und somit gezwungen zu handeln. Soll er handeln, gerät er in den Konflikt zwischen Möglichkeit und Notwendigkeit. Der Mensch hat z.B. auf der einen Seite – dank der Freiheit des Geistes – die Möglichkeit aus einem unendlichen Fundus von Vorstellungen zu wählen, wie er sein Leben und sich selbst gestalten will. Auf der anderen Seite ist er unhintergehbar an gewisse Notwendigkeiten gebunden, wie z.B. die eigene Sterblichkeit und an die Tatsache, dass sein Selbst sich nicht autopoetisch trägt, sondern schon strukturell auf einen Grund verwiesen ist, dem es seine Existenz verdankt, nämlich Gott. Beide Seiten, ob im Zusammenhang oder als alleinstehendes Extrem, führen den Menschen in die Verzweiflung, da eine Versöhnung beider durch eine Selbstbestimmung des Menschen nie genüge getan werden könnte. Verzweiflung ist die Krankheit zum Tode. Denn entweder ist es das Hadern im Angesicht der (zumindest denkbaren) unendlichen Möglichkeiten der Selbstverwirklichung oder das Resignieren vor der Notwendigkeit des eigenen Todes, das den Menschen lähmt und somit handlungsunfähig macht.

Anti-Climacus aber tritt als dezidierter Christ auf und stellt somit das Pendant zu dem dezidierten Philosophen Climacus dar. So stellt Anti-Climacus fest, dass philosophisch gesehen nach der Eruierung der autodestruktiven Dialektik des menschlichen Selbstbewusstseins nichts mehr zu finden sei, um dieser Problematik ein Ende zu setzen. Aus seiner christlichen Perspektive ist bei dieser Feststellung jedoch keineswegs Schluss. Denn allein Aspekte wie Glaube, Gnade und das Angenommensein durch einen Gott verweisen auf einen Ausweg aus der Misere des Verzweifelten. In diesem Sinne verfolgt Climacus mit seiner „christlich-psychologischen Darlegung“ das ehrenwerte Programm der „Erbauung und Erweckung“.

Mit der „Krankheit zum Tode“ legt Kierkegaard ein Werk vor, welches sich besonders in die Untersuchungen zum Selbstbewusstsein, wie sie im Deutschen Idealismus stattfanden, einreiht. Aber auch gerade in der heutigen Zeit, in einer (nicht nur religiös) pluralen Welt erlangen Werke dieser Art neue Aktualität.

Einübung im Christentum (1850)

Im Jahre 1850 veröffentlicht, geht die Abfassung der drei Teile der Einübung auf das Jahr 1848 zurück. Wie in Die Krankheit zum Tode tritt auch hier das Pseudonym Johannes Anti-Climacus auf. Im Jahr 1855, Kierkegaards Todesjahr, das auch das Jahr seiner Agitation gegen die dänische Staatskirche ist, erscheint die zweite Auflage des Werkes, dieses Mal ohne Pseudonym.

In der Einübung im Christentum ist die „Forderung an das Christ Sein […] zu höchster Idealität emporgezwungen“, schreibt Kierkegaard in seiner fingierten Funktion als Herausgeber der Schrift und macht in seinem Vorwort sogleich deutlich, dass diese Idealität dennoch Gehör finden muss. Die ambitionierte Aufgabe lautet nun also, das Ideal des Christentums für eine moderne, aufgeklärte Welt zu formulieren. Zu diesem Zweck richtet sich der erste Teil der Einübung deutlich gegen das geschichtsphilosophische und hermeneutische Paradigma des jüngeren Philosophien und der historisch-kritischen Schriftauslegung. Zu diesem Zweck beschreibt Anti-Climacus die Ahistorizität Christi (wohlgemerkt nicht die des historischen Jesus) und seine Gleichzeitigkeit mit jedem Zeitalter. Geschichtlich gesehen kann man von Christus nichts wissen, da er das „Paradox“ schlechthin ist – Mensch und Gott gleichermaßen. Christus besteht für den Menschen nur im Glauben, nicht im Wissen.

Das paradoxale Wesen des Gottmenschen, d.h. der Anspruch eines einzelnen Menschen, Gott selbst zu sein, führt unweigerlich zu seiner Anfechtung durch die Außenwelt. Das Resultat in Christi Leben ist bekannt. Unter Berücksichtigung dieser Schwierigkeit widmet sich Anti-Climacus im zweiten Teil der Auslegung von Christi Worten, „ Selig der sich nicht an mir ärgert“ (Mt. 11,6). Zunächst muss deutlich sein, dass das absolute Paradox eben nur dann bestehen kann, wenn Gott ein Mensch wurde. Verkörperte sich Gott tatsächlich in einem zweiten Menschen, hätte das Paradox nur relativen Charakter. Dass das Paradox allerdings einen absoluten Charakter aufweisen muss, wird deutlich, wenn Anti-Climacus auf den „unendlichen qualitativen Unterschied“ zwischen Gott und Mensch zu sprechen kommt. Nur durch den Einen, der gleichzeitig der Geringste ist, kann Gottes Gnadenzusage jeden Menschen nahegebracht werden. Bildlich gesprochen kann nur der absolut Geringste auch noch den letzten geringen Menschen auffangen, da der Geringste hinter allen steht.

Das Sein als Geringster ist allerdings nur ein Aspekt der Natur Christi, denn als Mensch kann er nur auffangen, nicht erlösen. Für die Gnadenzusagen bedarf es der Hoheit Christi, welche Anti-Climacus im letzten Teil der Einübung erörtert. Wurden zunächst durch den Menschen Christus sämtliche Menschen in Gottes Gnadenhandlung einbezogen, so werden sie nun vom Gott Christus in die Erlösung „gezogen“. Der wichtigste Punkt von Anti-Climacus ist dabei, dass es sich hierbei nun um eine Konsequenz aus dem Glauben an den geringen Christus handelt. Um eine Heilszusagen vom erhöhten Christus wirklich zu erfahren, muss der Glaube an den geringen Christus vorausgehen. Nur über diesen (vermeintlichen) Umweg lässt sich das Wesen Gottes verstehen.

Die Einübung im Christentum stellt Kierkegaards Beitrag zu einem Verständnis des Christentums unter modernen Voraussetzungen dar. Gerade die Hervorhebung des Ideals, der Gleichzeitigkeit Christi und die Darstellung des absoluten Paradoxes dienen dem emphatischen Nachdruck des Werkes und ermöglichen eine gewisse zeitlose Lesart. So fand der Gedanke des absoluten qualitativen Unterschiedes zwischen Gott und Mensch im 20. Jh. Eingang in die Dialektische Theologie bzw. in Karl Barths Theologie. Nicht zuletzt hatte diese Art Gedanken den Zweck, einer Gegenposition zu den totalitaristischen und faschistischen Regimen jenes Jahrhunderts zu dienen.

2. Nicht-pseudonyme Schriften

Über den Begriff der Ironie (1841)

Unter dem Titel Über den Begriff der Ironie mit ständiger Rucksicht auf Sokrates legt Kierkegaard im Jahre 1841 seine Dissertation vor. Diese frühe und intensive Studie der sokratischen Art, Philosophie zu betreiben (nicht etwa zu schreiben), haben eine lebenslange Wirksamkeit auf Kierkegaards schriftstellerisches Werk.

Die sokratische Methode der Maieutik (griech. μαιευτική,dt. „Geburtshelfertätigkeit“) stellt eine „indirekte Mitteilung“ dar. Obwohl Sokrates als Lehrer auftritt, vermittelt er nicht direkt Wissen, sondern sorgt dafür, dass der Schüler unter seiner Leitung selbständig zur Erkenntnis kommt. Ironische Übertreibung oder Kontrapunktierung sind wesentliche Bestandteile der indirekten Mitteilung. Der Ironie ist es möglich, dialektische und paradoxe Spannungen auszuhalten, ohne sie in einer (höheren) Einheit aufheben zu müssen. So macht sich auch Kierkegaard die Ironie zu Nutze, wenn er seine Schriften verfasst. Diese weisen nicht selten eine duale Struktur auf – man denke an „Entweder – Oder“ und an die Form der „erbaulichen Reden“ –, ohne dass diese zuletzt aufgehoben wird. Sicher verweisen die Schriften auf einen Sinn, der sie selbst vielleicht sogar transzendiert, aber diesen zu ergründen, obliegt jedem einzelnen Leser selbst.

Die Anwendung der indirekten Mitteilung und der Ort der Ironie im Denken beschreibt Kierkegaard selbst im Gesichtspunkt für meine schriftstellerische Wirksamkeit. Die Ironie zieht sich durch Kierkegaards gesamtes Werk: einerseits, weil er sie anwenden muss, andererseits, weil er gar nicht anders kann. So ist es außerdem nicht verwunderlich, dass dem pietistischen Gläubigen nicht selten ein Vergleich von Jesus Christus und Sokrates unterkommt.

Die erbaulichen Reden (1843-1855)

Über Kierkegaards gesamtes schriftstellerisches Schaffen hinweg findet sich eine Konstante, das sind die erbaulichen Reden. Bereits kurze Zeit nach der Veröffentlichung von Entweder-Oder publiziert Kierkegaard die ersten erbaulichen Reden unter eigenem Namen. Für ihn steht fest, die Reden sind der religiöse Zug, der die gesamte Schriftstellerei begleitet, sei diese nun ästhetisch, ethisch oder selbst religiös.

Die Reden bezeichnen eigentlich Predigten, doch stellt Kierkegaard in der ersten Rede bereits heraus, dass er sich wegen seines Status’ als Kandidat der Theologie nicht anmaßen werde, sie als Predigten zu bezeichnen. Bedeutung erlangte die erste der erbaulichen Reden außerdem dadurch, dass Kierkegaard hier zum ersten Mal an „jenen Einzelnen“, seinen Leser, seine Leserin appelliert. Ohne subjektivistische Allüren aufzuweisen, ist und bleibt Kierkegaards Anliegen stets der einzelne Mensch, das einzelne Subjekt. So ist es nicht verwunderlich, wenn sich die appellative Form der Reden auch in den umfangreichen Hauptwerken wiederfindet. Entsprechend seinem Projekt der indirekten Mitteilung macht Kierkegaard seinen Leser mehr zu einem Dialogpartner als zu einem einfachen Rezipienten. Den Grundstein für diese Form der Schriftstellerei findet sich in den erbaulichen Reden.

Knapp ein Jahrhundert nach der Veröffentlichung der ersten erbaulichen Rede Kierkegaards bezeichnet Martin Heidegger die Reden als die für ihn bedeutendsten Schriften des Dänen, gleichzeitig missbilligt er die pseudonymen Schriften. Wie diese Haltung nach einer Heideggerlektüre nicht als performativer Widerspruch identifiziert werden kann, bleibt fraglich, dennoch spricht Heideggers Haltung gegenüber den Reden für ihre hohe Qualität.

Der Liebe Tun (1847)

Der Liebe Tun (auch Leben und Walten der Liebe) verkörpert eine Ausnahme oder Zwischenform innerhalb Kierkegaards Gesamtwerk. Obwohl es unter eigenem Namen veröffentlich wurde, weist es nicht selten die Struktur der pseudonymen Werke auf, besonders die der Einübung im Christentum. Außerdem behält Der Liebe Tun die duale Form der erbaulichen Reden bei und kann fast als vierhunderseitige Predigt angesehen werde. Durch ihre Hybridform verweist diese Schrift, ähnlich wie die pseudonyme Unwissenschaftliche Nachschrift, auf einen Wende- oder Angelpunkt in Kierkegaards Denken.

Eine Religion anzunehmen heißt nicht, vom sündigen zum versöhnten Status überzugehen, vielmehr bedeutet es stetiges Handeln. Glaube bei Kierkegaard erfordert Performanz. Das Ideal ist ein Regulativ, welches letzten Endes im Glauben, Lieben und Existieren der einzelnen Menschen seinen Platz in der Welt und nicht in einem jenseitigen Paradies findet. Hier zeigt sich außerdem eine Neuformulierung Luthers, für den gilt, dass Glaube gute Werke impliziert.

Der Gesichtspunkt für meine Wirksamkeit als Schriftsteller (1848, postum veröffentlicht 1859)

Diese von Kierkegaard nie zur Veröffentlichung freigegebene Schrift ist literarisch der einzige Versuch Kierkegaards, sich „unmittelbar“ mitzuteilen. Auf knapp hundert Seiten eröffnet Kierkegaard dem Leser seine Gedanken und seinen Plan hinsichtlich der eigenen schriftstellerischen Tätigkeit. Der Zweck des Ganzen? Fraglich. Misstraute Kierkegaard der indirekten Mitteilung zuletzt doch? Wollte er seiner Virtuosität frönen? Oder ist diese Schrift eher wie ein Sicherungsnetz zu verstehen, so dass spätere Leser ihn nicht fehlinterpretieren würden? Schließlich war sich Kierkegaard bereits früh genug darüber im Klaren, dass er auch nach seinem Tode noch gelesen würde. Nicht zuletzt kommt der Verdacht auf, dass Kierkegaard, wenn er sich „selbst eher als Leser“ der eigenen Schriften sieht, er ein schlechter Leser von Kierkegaard sein könnte.

Neben den Ausführungen über seine Technik der „indirekten Mitteilung“ und der Ironie findet sich im „Gesichtspunkt“ eine interessante Beschreibung der schriftstellerischen Laufbahn Kierkegaards. Zunächst unterteilt er sie in zwei Phasen, in die frühe ästhetische und in die späte religiöse Schriftstellerei. Die ästhetische Schriftstellerei umfasst die Werke der Jahre 1843 bis 1846. Kierkegaard stellt heraus, dass den ästhetischen Schriften nur ein mimetischer Charakter zugesprochen werden darf. Sie dienten einzig und allein der Vorbereitung für die religiösen Werke. Aber dies war notwendig, da die bestehende Christenheit – so Kierkegaard – eben dort abgeholt werden müsse, wo sie sich befinde, nämlich in einer ästhetisierten Wirklichkeit, die nicht mehr viel mit dem eigentlichen Christentum zu tun hätte.

Als überaus kurze Zwischenphase bezeichnet Kierkegaard dann die Unwissenschaftliche Nachschrift. Sie leitet nun mit philosophischen Worten die religiös-schriftstellerische Phase ein. In dieser zweiten, religiösen Phase finden sich Werke wie Die Krankheit zum Tode und die Einübung im Christentum wieder, in denen nun endgültig auf das Ideal des Christentums (NB: nicht das Ideal als Christentum) verwiesen wird.

Wie oben angedeutet, wird Kierkegaards Selbstcharakterisierung im Gesichtspunkt immer wieder kritisch, wenn auch interessiert gelesen und gedeutet. Die Frage, die jeglicher Exegese standhalten wird und entsprechend unbeantwortet bleiben muss, ist die, dass es unmöglich ist, zu sagen, ob diese „unmittelbare Mitteilung“ eben auch nur ein ironischer Seitenhieb Kierkegaards ist.

Der Augenblick (1855)

Der Augenblick ist eine Zeitschrift, die Kierkegaard in den Monaten vor seinem Tod auf eigene Kosten herausgab. Trotz seiner nicht kleinzuredenden Abneigung gegenüber dem Journalismus und seiner Vertreter tritt Kierkegaard nun als Verfasser, Redakteur, Herausgeber und Verleger auf. Sein Programm: Nieder mit der Dänischen Staatskirche! Zwar findet sich Kierkegaards Abneigung gegen das institutionalisierte Christentum bereits deutlich in seinen Schriften wieder, dennoch sieht er sich nun genötigt, zu drastischeren Maßnahmen zu greifen. Wie kam es also zu dieser Form der Agitation?

Im Frühjahr 1854 verstirbt der Kopenhagener Bischof Mynster. Nach gewissen Zerwürfnissen und Kierkegaards Vorstellung vom wahren Christentum war es ihm bereits zu dieser Zeit nicht mehr möglich gewesen, den alten Kirchendiener als wahren Christen anzusehen. Bei der Beerdigung Mynsters wurde dieser jedoch durch seinen Nachfolger Martensen als „Wahrheitszeuge“ bezeichnet. Erschüttert über diese Absurdität platzt Kierkegaard nun endgültig der Kragen. Zwar hadert er noch ein knappes Jahr mit den Veröffentlichungen der agitatorischen Schriften, doch Mitte 1855 erscheint die erste Ausgabe seiner kirchenstürmenden Zeitschrift Der Augenblick. Kierkegaard lässt nun alle Pseudonymität fallen und schreibt unter eigenem Namen. Auch die Neuauflage von Einübung im Christentum erscheint nun nicht mehr pseudonym.

Die verärgerte, ironische Schärfe der Zeitschriftenbeiträge, die allesamt von Kierkegaard selbst stammen, zieht sich durch alle zehn Ausgaben und wirkt genauso erheiternd wie erschütternd, faszinierend wie schockierend, lähmend wie belebend. Kierkegaard führt die verbeamtete Priesterschaft in ihren performativen Widersprüchen vor und lässt dabei keinen Makel aus. „Hütet euch vor Männern, die Frauenkleider tragen!“ und „Nimm ein Brechmittel!“ deuten auf die Härte der Vorwürfe. Diese mögen zunächst polemisch klingen, doch mangelt es Kierkegaard nicht an Argumenten, seien sie nun psychologischer, theologischer oder philosophischer Natur.

Die von Kierkegaard erhoffte Reaktion der Staatskirche blieb jedoch aus. Vielmehr verstummte diese völlig und strafte ihn mit Schweigen. Obwohl Kierkegaard mit der Agitation zunächst nur bescheidene Erfolge einfahren konnte, ging er mit ihr dennoch in die Geschichte ein. So bezeichnet sein Biograph Joakim Garff den Kirchenkampf als die außergewöhnlichste „Einmannrevolution“, die Dänemark je gesehen hat.

3. Rezensionen und Zeitungsartikel

Dem sowieso schon umfangreichen Œuvre Kierkegaards gesellen sich viele kleinere Schriften, Artikel und Rezensionen bei. Die belebte Kopenhagener Presse des 19. Jahrhunderts war eine Bühne für die klugen Köpfe der Kleinstadt. Selbst Personen wie Bischof Mynster und sein späterer Nachfolger Martensen schrieben für die Zeitung. Nicht zuletzt kam es wegen der Heterogenität der Autorenschaft auch des Öfteren zu Querelen, die auf dieser Bühne in literarischer Form ausgetragen wurden. Aus diesem Grund war es außerdem üblich, versteckt hinter einem Pseudonym zu veröffentlichen. Die Zeitung war somit Kierkegaards Trainingsplatz für seine schriftstellerische Karriere. Die Übergänge vom einen literarischen Genre Zeitung zur Schriftstellerei werden unter anderem daran deutlich, dass manche Buchrezensionen, die Kierkegaard verfasste, zuletzt den Umfang des rezensierten Werkes übertrafen.

4. Tagebücher/Journale

In Kierkegaards Nachlass findet sich eine Unzahl an privaten Aufzeichnungen, Tagebüchern und Skizzen. Es lässt sich so manche Tagebuchaufzeichnung finden, die später in einem der Werke veröffentlicht wurde. Nur selten lassen sich Tagebuchaufzeichnungen finden, die schlichtweg narrativer Natur sind. Neben einem Reisetagebuch und einigen Wiedergaben von Gesprächen und Begegnungen bleibt die Suche nach Kierkegaards Privatleben spekulativ – nicht zuletzt wegen der dichterischen Verschleierungstaktik, die der Autor anwendet. Aus dem gleichen Grund erweisen sich die Tagebücher jedoch als literarisch ausgefeilte Texte.

5. Briefe

Es lässt sich schwerlich behaupten, Kierkegaard sei ein ungeselliger Zeitgenosse gewesen. Als Stadtbekannter „verruchter Dandy“ und talentierter Schriftsteller war er auf die eine oder andere Art und Weise in aller Munde und mit vielen Kopenhagenern bekannt. Dennoch hatte Kierkegaard nur einen wirklichen Freund: Emil Bøsen. Neben ihm, Kierkegaards kurzeitiger Verlobten Regine Olsen, dem Bruder Peder Christan und wenigen Anverwandten finden sich kaum nennenswerte Briefpartner Kierkegaards. Nicht zuletzt waren es allerdings auch gerade Briefe und persönliche Aufzeichnungen, die entweder von Kierkegaard selbst oder von den ersten Herausgebern der nachgelassenen Schriften vernichtet wurden. Kierkegaards Motive diesbezüglich mögen nachvollziehbar sein.